在那个温暖的年代里,她是谁?

八十年代,小媳妇这个词汇在中国家庭中无处不在。一个时代的象征,一个文化的产物。她们是家庭的支柱,是社会的承载者。在那个简单而又复杂的年代里,她们如何生存、成长和发展?让我们一起回顾那段历史,探索她们背后的故事。

她们是怎样的一群人?

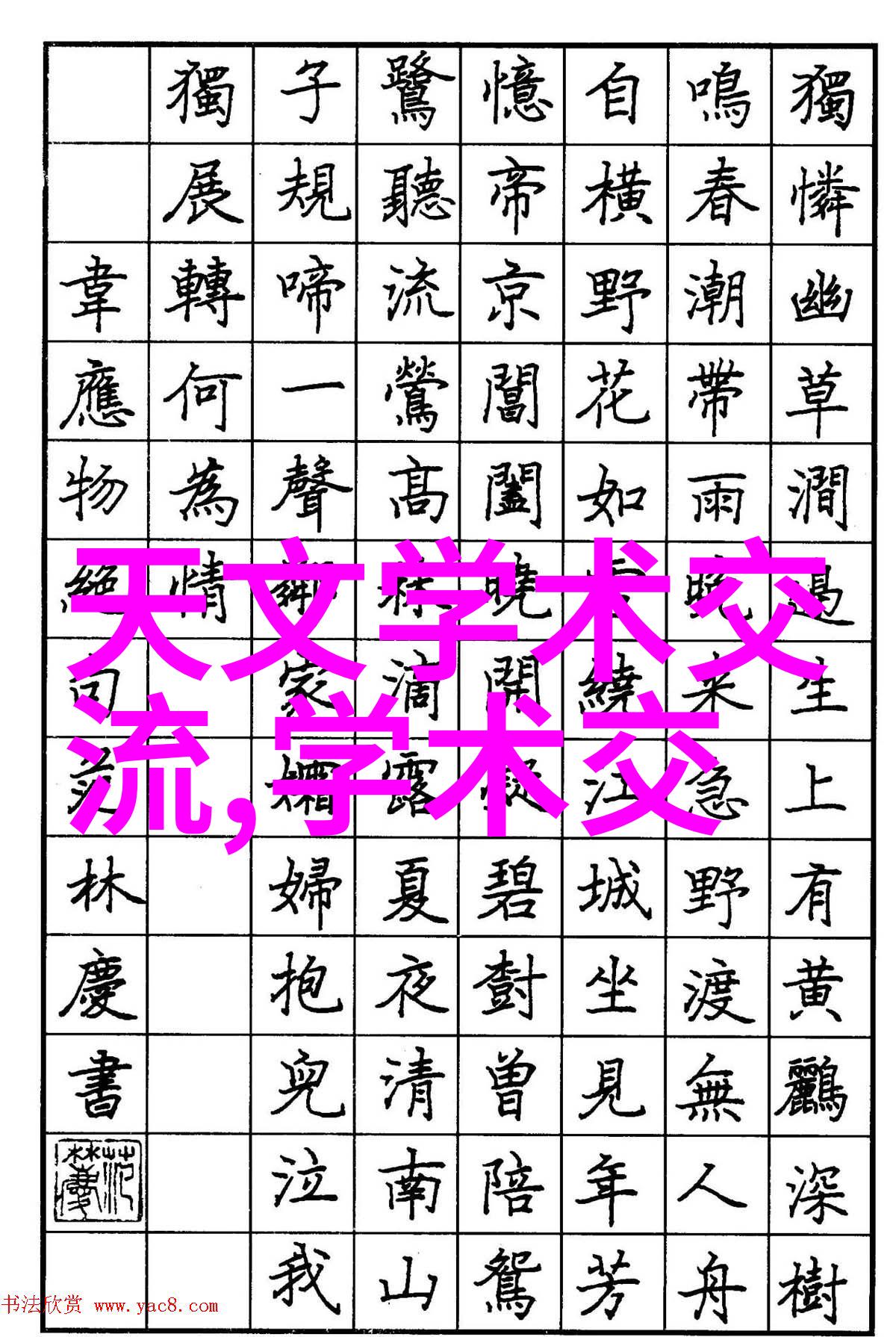

八十年代的小媳妇大多出生于农村或城市贫困家庭。从小就被培养成为家里的女儿,将来要嫁出去。她的教育受限,她的心灵却充满了对未来的憧憬和对生活美好的向往。她们以勤劳和朴实著称,以手工艺品为代表,如编织、刺绣等,为家族带来了荣耀与收入。

她们如何面对挑战?

随着改革开放政策的逐步深入,八十年代的小媳妇开始有机会接触外界知识,对传统观念产生质疑。她们开始追求个性化和现代化,但同时也面临着经济压力、社会歧视以及传统价值观念所带来的限制。在这样的背景下,他们学习新的技能,比如计算机操作或者英语,这些都是当时非常先进且具有市场价值的事项。

她們對未來有什么期待?

虽然身处困境,但八十年代的小媳妇依然拥有梦想。她們希望能够改善自己的生活条件,不仅仅是在物质层面的提升,还包括精神上的自由与独立。她們渴望通过自己的努力改变命运,与丈夫共同创造更好的未来。对于她们来说,无论是否能实现这些愿望,都需要他们坚持下去,因为这是她们唯一可以掌握的事情。

她們如何影响周围的人?

作为家庭成员的一部分,小媳妇在处理日常事务方面展现出了非凡的手腕。当她将自己有限但充满爱心的声音加入到家庭决策中时,那份温暖就像春风一样,轻柔而不可抗拒。这不仅使得她赢得了家人的尊重,也让她自身获得了自信和力量。不论是在厨房还是在孩子教育上,她都是一位不可或缺的人物。

今天,我们看到了什么变化?

今日回头看看那些曾经默默付出的小媳妇,现在很多已经成为社会各行各业中的佼佼者,有的是企业家的身份,有的是学者的身份,而有些则成了艺术家的名字。他们用实际行动证明了一点:没有任何一代女性比另一代更加“小”,因为每一代都有其独特的地位。而对于那些仍然生活在乡村地区的小媳妇,她们依旧保持着那种古老而纯真的生命态度,用她的双手去感受这世界上最真实的情感交流。

如何记住这一切?

记住过去并不容易,它需要我们的努力去寻找那些被遗忘的地方去听听它们讲述。那时候,没有太多高科技工具,只有言语与情感连接人们。但正因为如此,那种简单纯真的记忆才显得格外珍贵,让我们用心去聆听,然后把这些声音转换成文字,让更多人知道——即便是在那个简陋却又丰富多彩的时代里,小媳妇也是那么光芒四射的一个存在。