水利水电建筑工程是指为了防洪、供水、发电等目的而建造的一系列设施和结构。这些工程不仅关系到人类社会的经济发展,也直接影响着自然生态系统和周围居民的生活质量。因此,在进行这样的工程建设时,如何有效地平衡环境保护与项目实施之间的矛盾,是一个复杂且紧迫的问题。

首先,我们需要明确的是,环境保护并不是对工程建设的一个障碍,而是一种手段来优化和提升整个项目。在设计阶段,就应该将环境因素纳入考虑范围之内。这意味着必须对可能影响当地生物多样性的区域进行评估,并采取措施以减少或避免这些负面影响。此外,还应考量气候变化带来的挑战,以及如何通过设计使得未来能够适应这些变化。

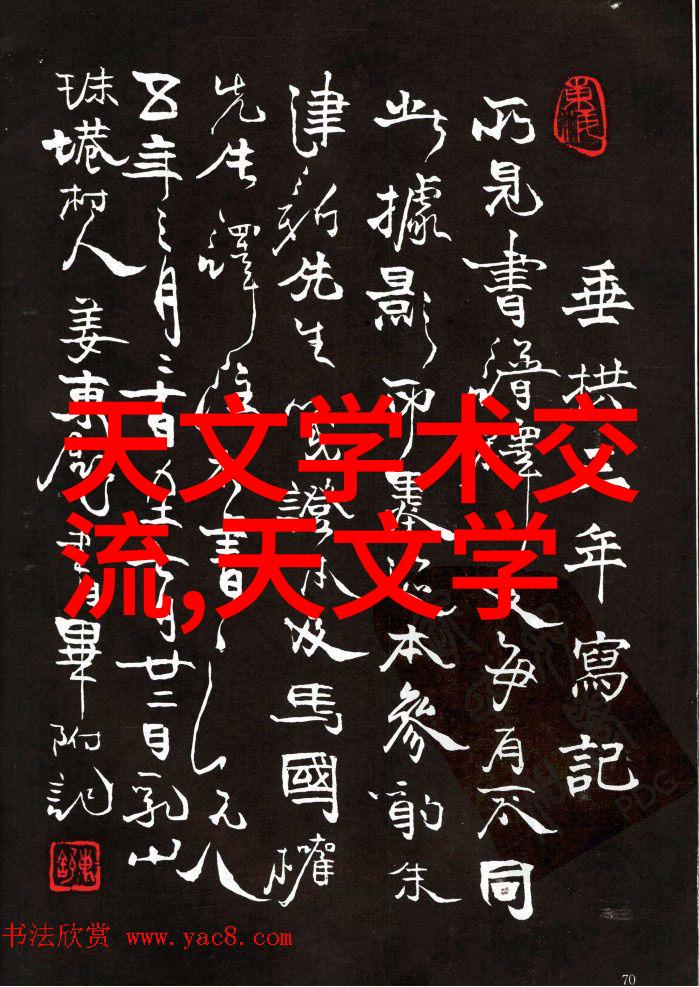

其次,对于已有的历史遗迹或者文化景观,如果它们位于规划范围内,那么就需要制定相应的保护措施。在这个过程中,可以采用各种技术手段,如数字重现、非破坏性调查等,以确保既能完成现代化改造,又能尊重历史传统。例如,在中国某些地区,有意识地利用古代河道作为新建堤坝或渠道的一部分,这样的做法既有助于节省资源,又能够保存重要文化遗产。

此外,对于过度开发问题也需格外关注,因为这会导致生态系统退化以及资源枯竭。因此,当涉及到大型基础设施项目时,不仅要考虑短期效益,更要思考长远后果。如果可以的话,选择那些不会造成极端破坏的地理位置,或是采用可持续发展的手段,比如使用绿色材料、循环利用废弃物料等,以减少对自然环境的压力。

在施工过程中,还有一些具体策略可以应用以实现这一平衡。一方面,要加强监管工作,使得所有参与方都遵守严格的人口清除和物资搬迁计划;另一方面,可通过引进高效率、高标准设备来减少施工时间,从而降低对周边社区造成的干扰,同时也有助于提高整体效率。

最后,无论是在设计还是施工阶段,都应当建立起良好的公众参与机制,让当地居民了解整个项目,并征求他们对于如何平衡开发与保护需求意见。在这样的互动中,可以获得宝贵见解,同时也是增强公众支持度的一个重要途径。

综上所述,在进行水利水电建筑工程时,要全面考虑到不同方面间的相互作用,将环境保护视为一种不可忽视的情感实践,这不仅有助于维护生态健康,也促进了人与自然更加谐美共存的心态转变。而这一切,最终都是为了构建一个更加文明、可持续发展的人类社会。